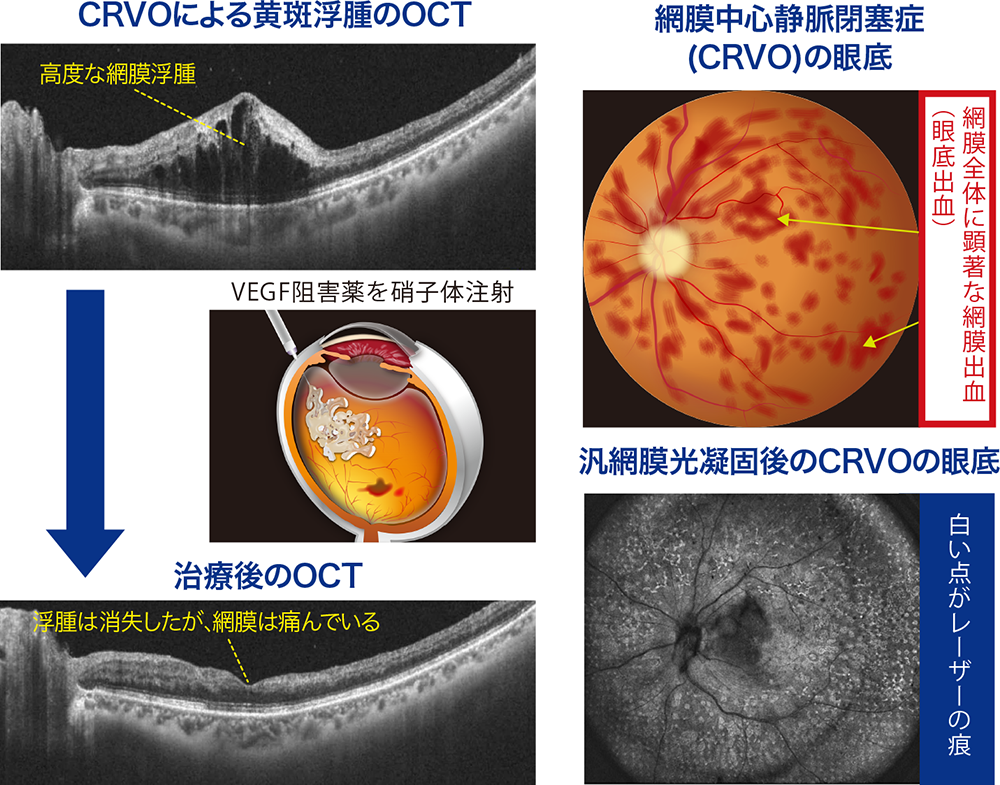

今回は網膜静脈の根元が詰まる網膜中心静脈閉塞症(CRVO)について解説します。静脈が詰まると、血流がうっ滞、低下するために、網膜全体に出血(眼底出血)やむくみ(浮腫)が生じます。前回解説した、静脈の枝が詰まる網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)よりも比較的重症です。

原因

多くの場合、脳卒中と同じで、高血圧・動脈硬化が原因です。糖尿病などもリスクを高める一因です。したがって、中高年に生じることが多いですが、20〜30代の若年者に発症することがあります。若年者の場合は、視神経や血管の炎症が原因であることが多いです。眼科治療と同時に、高血圧、高脂血症、動脈硬化といった基礎疾患の治療を行うことも重要です。

○症状と分類

急速な視野異常、変視症、視力低下が生じます。視野異常は片目の全体が、ぼんやりとかすんで薄暗く見えるが、真っ暗ではない、といった症状が典型的です。 CRVOは「虚血型」と 「非虚血型」の2つのタイプに分類され、予後が大きく違います。一般的に虚血型は視力も0.1以下で、治療をしても大きく視力回復することはなく、時に血管新生緑内障から失明してしまうこともあります。非虚血型は予後は比較的良好ですが、黄斑のむくみの程度により、視力は0.1程度から正常に近いものまで様々です。ただし、発症後3年ぐらいの間に、非虚血型から虚血型に移行する場合が約30%程度あるとされています。

○検査

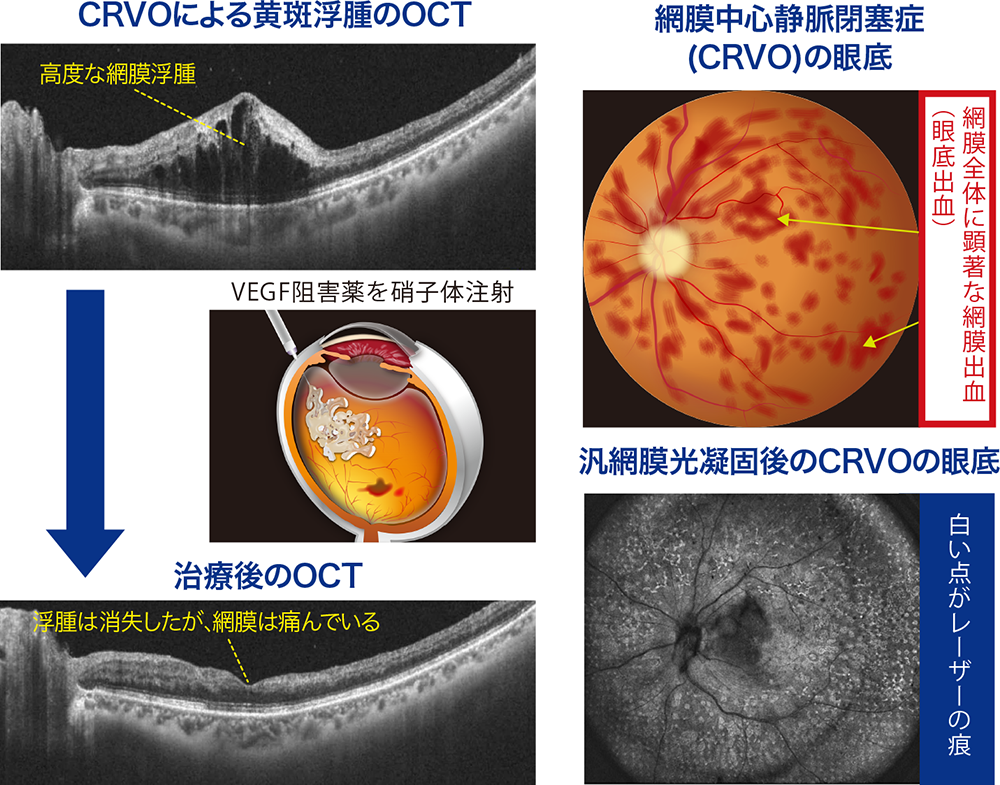

病変の範囲、血管閉塞の程度を知るために眼底検査をします。視力に影響する黄斑のむくみ(黄斑浮腫)の程度を評価するために、光干渉断層計(OCT)検査を行います。光干渉断層血管撮影(OCTA)を用いると、血管閉塞による網膜の循環状態や、異常な新生血管の発生を鮮明に映し出すことが可能です。高度な毛細血管の閉塞が確認されれば「虚血型」と診断します。以前は蛍光眼底造影検査を行い、循環状態を確認しておりましたが、OCTAでも十分に評価が可能となってきました。

○治療

黄斑のむくみのために視力低下をきたしている場合はVEGF阻害薬の硝子体注射を行います。特に若年者などで、視神経乳頭での血管や神経の炎症が原因と考えられる場合には、全身への抗炎症療法(ステロイド剤の点滴や内服)をすることがあります。血管閉塞領域が広い虚血型では、新生血管の発生による硝子体出血や血管新生緑内障を予防するために、レーザー治療(汎網膜光凝固)を行います。また、硝子体出血を生じた場合には硝子体手術を行い、出血の除去とレーザー治療(汎網膜光凝固)をします。いずれの治療においても、オホーツク眼科では全て自院で行い、完結することが可能です。網膜静脈閉塞症(BRVO/CRVO)の加療に苦労されている方は、是非とも当院にご相談下さい。