「トリカブトはテトロドトキシンで中和できるんですか?」毒をもって毒を制すみたいな話ですね。ときにむちゃな治療の比喩としても使われますが、毒同士が本当に拮抗することがあるのでしょうか?

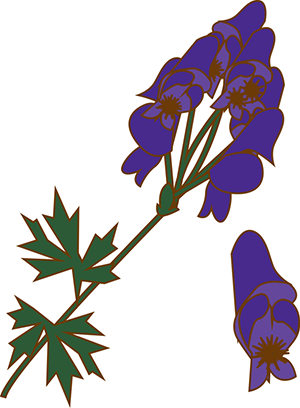

トリカブトは、古くから「附子(ぶし)」と呼ばれ、漢方では鎮痛や冷えの改善などに使われてきた生薬です。毒性物質であるアルカロイド「アコニチン」を含み、非常に強い毒性があります。ヒトでの最小致死量はわずか2~4㎎。トリカブトの根1gにはアコニチンが2~4㎎含まれるということですから、死に至るのにスプーン1杯もいりません。アコニチンは、神経や心筋にあるナトリウムチャネルにくっつき、それを開きっぱなしにしてしまいます。これにより神経が暴走し、心臓のリズムはめちゃくちゃになり、心停止に至るのです。死亡例では、服用から1~6時間以内に死亡していました。死因の大半は心室細動で、次に長時間の無収縮が多いようです。

一方、フグ毒ことテトロドトキシンも、ナトリウムチャネルに作用します。ただし、アコニチンとは逆方向。チャネルを閉じることで神経の働きを完全に止めてしまいます。運動神経、感覚神経、自律神経の全てを障害し得るので、体が動かず、刺激に反応せず、徐脈低血圧となり、いわば仮死状態となります。

つまり、アコニチンが「開けっぱなしにする毒」なら、テトロドトキシンは「固く閉じる毒」。この正反対の作用から、「アコニチンの作用を、テトロドトキシンで抑えられるのでは?」という考えが生まれたのでしょう。

しかし現実はそんなに甘くなく、確かに、生理学的には理にかなっています。でも、実際に体の中で、「毒と毒のバランス取り」を成功させるのは、ほとんど不可能に近いのではないでしょうか? まず、アコニチンは脂溶性で、全身にすばやく広がります。対してテトロドトキシンはアルコールや酸性溶液に溶けやすいものの、脳や心臓のような重要臓器には入りにくい性質を持っています。つまり、土俵が違う可能性が高いのです。