網膜静脈が詰まって、血流がうっ滞、低下するために、網膜に出血(眼底出血)やむくみ(浮腫)が生じる病気です。網膜静脈の枝が詰まる場合を網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)、根元が詰まることを網膜中心静脈閉塞症(CRVO)といいます。今回はBRVOの方を解説します。

○疫学と病因

多くの場合、高血圧・動脈硬化が原因で、動脈と静脈が交差している部位で、硬くなった動脈に静脈が圧迫され、血液の流れが悪くなって発症します。したがって、中高年に生じることが多くなります。眼科治療と同時に、高血圧、高脂血症、糖尿病、動脈硬化といった基礎疾患の治療を行うことも重要です。

○症状

網膜の中心部である黄斑を含んだ病変の場合、急速な視野異常、変視症、視力低下が生じます。視野異常は典型的には(斜め)上半分か下半分に、薄暗く見えにくい範囲が出現します。残りの半分がほぼ問題なく見えているのが特徴です。ほとんどの人が、一部歪んで見える自覚症状を訴えますが、視力低下は黄斑のむくみの程度により、0.1程度から1.0以上と正常に近いものまで様々です。一方で、黄斑部に影響がほとんどない部位の場合、全く無症状で気付かないうちに、そこに発生した異常な新生血管から硝子体出血を起こし、急な視力低下ではじめて発見されることもあります。

○検査

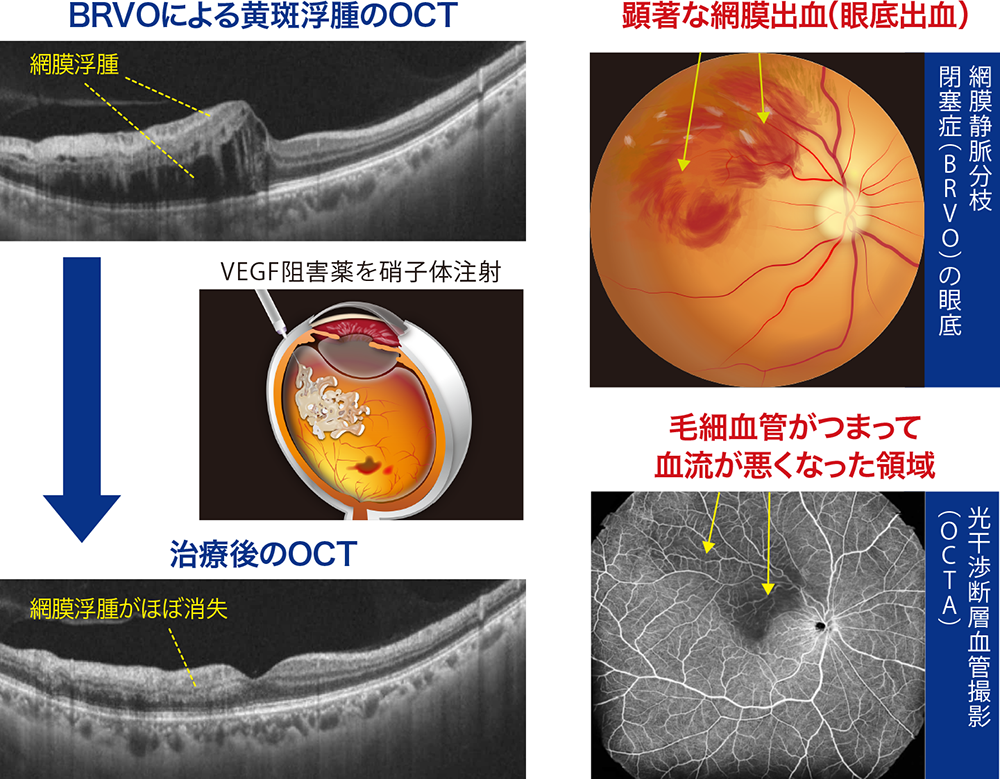

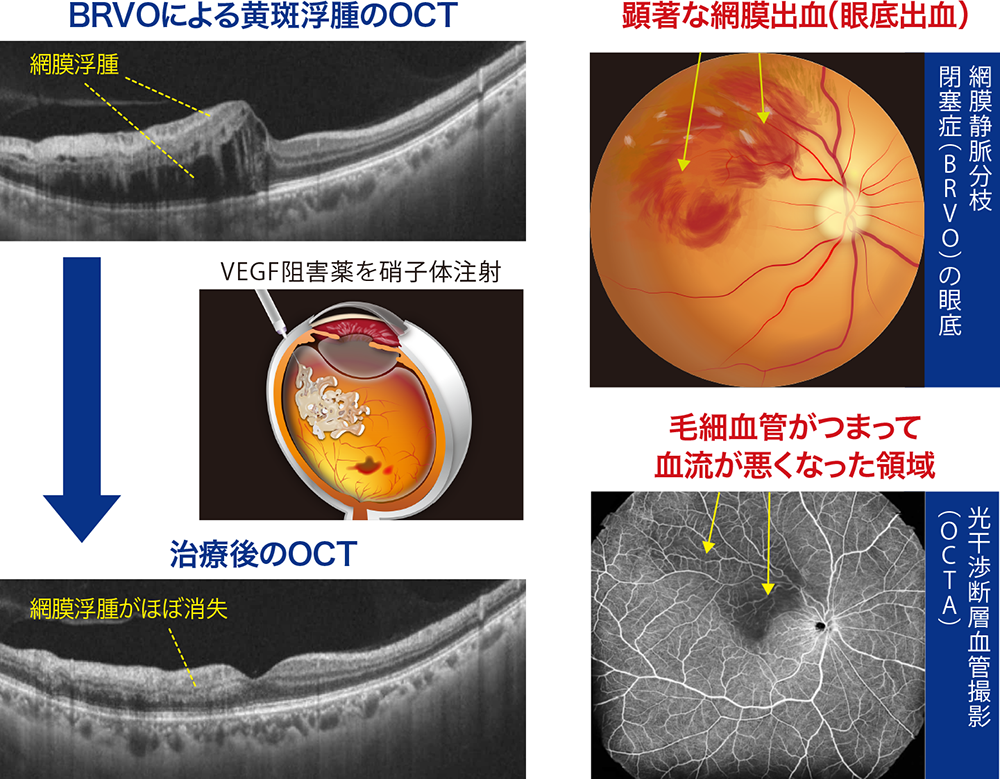

病変の範囲、血管閉塞の程度を知るために眼底検査をします。視力に影響する黄斑のむくみ(黄斑浮腫)の程度を評価するために、光干渉断層計(OCT)検査を行います。光干渉断層血管撮影(OCTA)を用いると、血管閉塞による網膜の循環状態や、異常な新生血管の発生を鮮明に映し出すことが可能です。以前は蛍光眼底造影検査を行い、循環状態を確認しておりましたが、OCTAでも十分に評価が可能となってきました。

○治療

黄斑のむくみのために視力低下をきたしている場合はVEGF阻害薬の硝子体注射を行います。本治療は早期には効果が大きいことが示されております。血管閉塞領域が広い時には、新生血管の発生による硝子体出血や牽引性網膜剥離を予防するために、レーザー治療(網膜光凝固術)を行うことがあります。また、硝子体出血や網膜剥離を生じた場合には硝子体手術を行うことがあります。いずれの治療においても、オホーツク眼科では全て自院で行い、完結することが可能です。次回のコラムではCRVOの方を解説していきます。