今回は、尿酸の合併症ついてお話しします。

前回、尿酸の高値が続くとどんな病気になるのか説明したと思いますが、血管病を専門とする私にとっては動脈硬化が一番怖いです。

なぜ、尿酸が動脈硬化と関連するのか。これも尿酸の結晶化にあります。尿酸が過剰に蓄積すると、結晶化して体内の異物として認識されることがあります。これにより、特に血管に炎症反応が引き起こされることがあります。

炎症は動脈壁にダメージを与え、動脈硬化の進行を促進します。そして、血管壁が硬くなり様々な病気とつながります。そのため、どのように尿酸を下げるかお話ししたいと思います。

【尿酸値が高い原因】

血液中の尿酸値が7・0㎎/㎗を超えると「高尿酸血症」と呼ばれ、さらに産生過剰型と排泄低下型の2つのタイプに分けられます。産生過剰型は、食べ物からの尿酸の生成が多い状態で、排泄低下型は、尿酸の排泄がうまくいかない状態です。どちらのタイプでも、食生活の見直しや適切な生活習慣の管理が重要です。

【食事の量をおさえて体重を落とす】

尿酸と脂肪には深い関連があります。脂肪組織は尿酸を作る働きがあることもわかっています。脂肪細胞にはキサンチン酸化還元酵素という特別な酵素があり、尿酸の生成に関わっているといわれています。

【プリン体の摂りすぎに注意する】

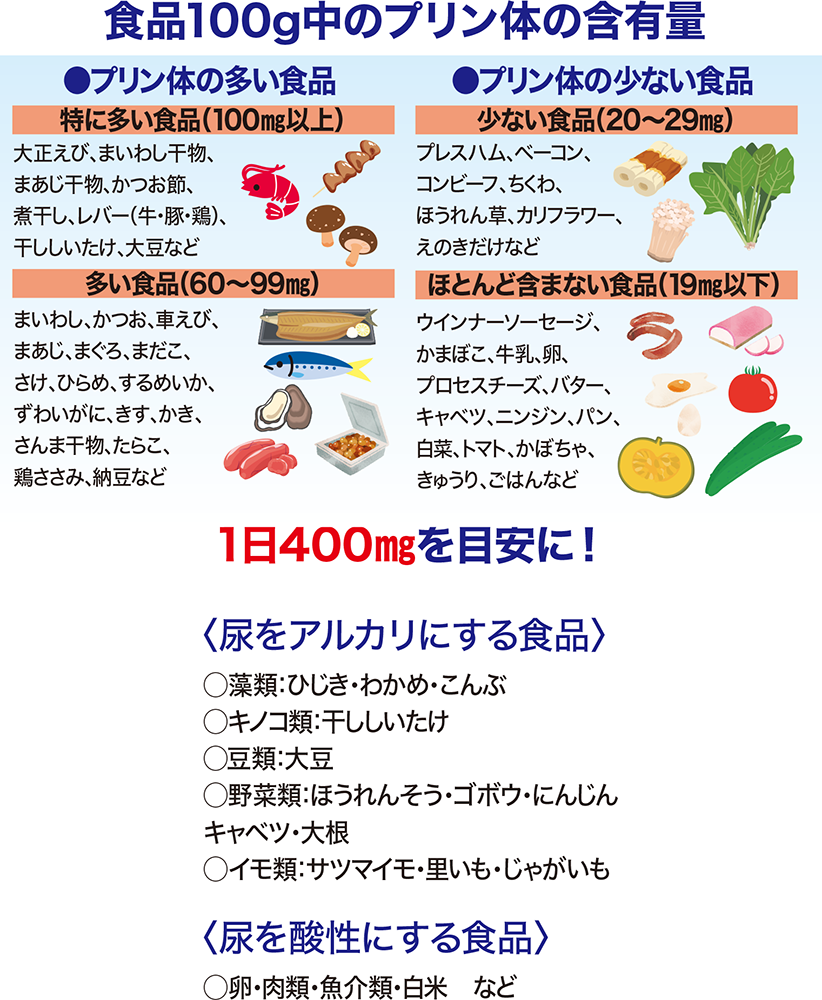

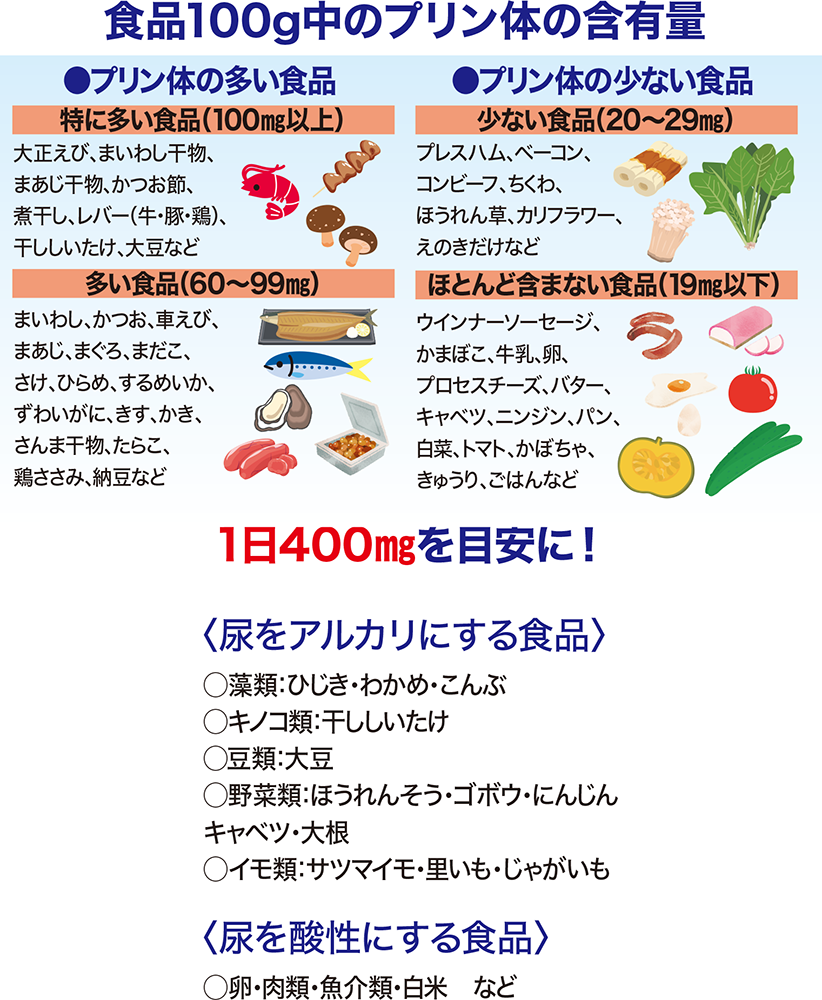

色々なものを少しずつ食べるのが原則ですが、プリン体が多く含むものを多量に食べると、尿酸値は上がります。魚卵や内臓などの多い食事は「たまに」「少し」楽しむように食べましょう。(プリン体は別表を参照)

【アルカリ性食品を積極性にとり、ビタミンCを活用する】

尿酸値が高いと、尿が酸性になります。すると尿酸が溶けにくくなり、尿管結成の原因にも。野菜や海藻などのアルカリ性食品を積極的にとり水分を十分にとると、尿管結石ができにくくなります。(尿をアルカリにする食品、酸性にする食品は別表を参照)

その他、アルコールを減らすことや、脱水に注意して水分補給をすること(ただし飲みすぎには注意)、過度な運動はさけることなどを注意しながら、日常生活で気をつけてみてはいかがでしょうか。

次回はガラッと変わって、『医学の歴史(その1)』についてお話ししたいと思います。