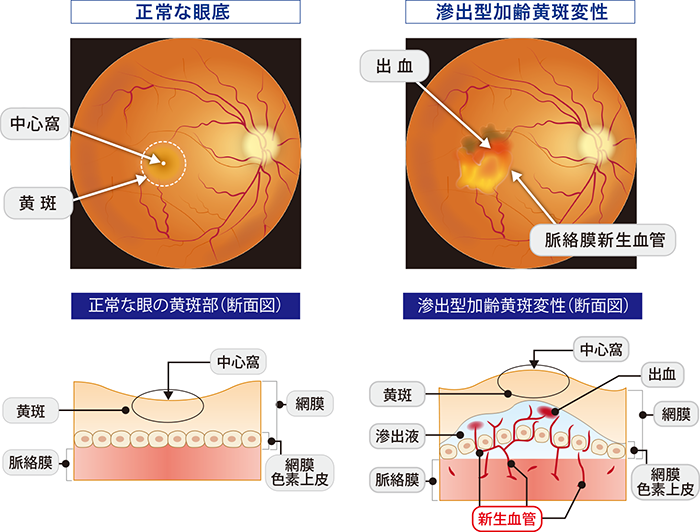

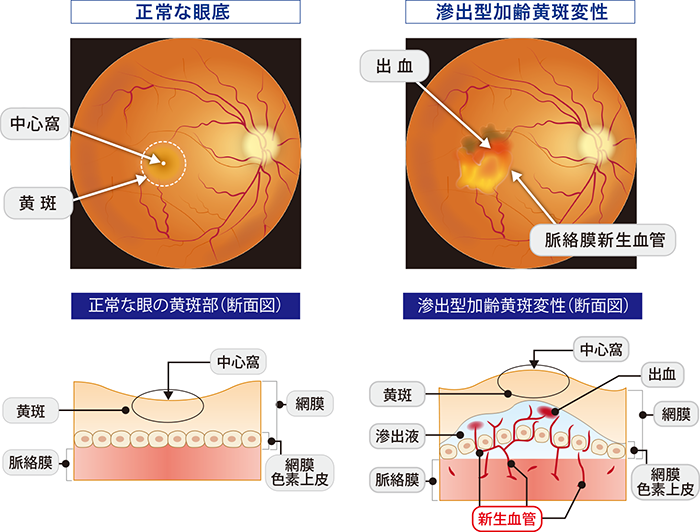

眼底の網膜を正面からみると、ほぼ真ん中に、黄斑(おうはん)と呼ばれる他の部分より少し黄色く見える部分があります。黄斑はものの詳細を見分けたり、文字を読んだりするのにとても重要な場所です。特に黄斑の中心は、中心窩(ちゅうしんか)とよばれ、視力に最も大切な部位です。眼底の断面を見ると、網膜の一番下の層は網膜色素上皮層と呼ばれ、網膜の老廃物を排出したりする重要な細胞の層がシートのようにあります。その下には脈絡膜(みゃくらくまく)という血管に富んだ組織があり、網膜に栄養などを供給しています。

滲出型(しんしゅつがた)加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)は、加齢により網膜色素上皮や脈絡膜を含む黄斑に異常が生じ、脈絡膜から網膜に向かって、異常な血管(新生血管)が網膜色素上皮を突き破ったり、その下に生えてきます。新生血管はもろいため、血液成分が漏出して網膜がむくんだり(網膜浮腫)、網膜下に液体が溜まります(網膜下液)。血管が破れて出血を起こすこともあります(網膜下出血)。

○疫学と病因

加齢黄斑変性は、欧米では成人の失明原因の第1位と、非常に問題となっている病気です。日本でも人口の高齢化と食生活の欧米化により近年著しく増加しており、失明原因の第4位となっています。 50歳以上の人の約1%にみられ、高齢になるほど発症率が上がります。発症のリスクを高める要因として、喫煙や太陽光なども報告されています。異常な血管(新生血管)が発生・発育して、血液や滲出液が漏れ出す主な原因物質として、血管内皮増殖因子(VEGF)が見つかっています。十数年ほど前までは有効な治療法がありませんでしたが、このように病態が解明されてきたことで、近年は治療法が新たに開発、確立され、多くの患者さんで視力の維持や改善が得られるようになってきました。

○症状

網膜の腫れや網膜の下に液体が溜まると網膜がゆがむため、中心部がゆがんで見えます(変視症、歪視症)。この病気では周辺部の網膜は異常がないので、中心部はゆがんで見えますが、周辺部は正しく見える状態になります。さらに障害が進むと、真ん中が見えなくなり(中心暗点)、視力が大きく低下し、運転免許の更新や字を読んだりすることができなくなります。通常、視力低下は徐々に進行し、治療をしなければ多くの患者さんで視力が0.1以下になってしまいます。網膜下に大きな出血が起こると突然、著しい視力低下が起こることがあります。念のため付け加えますが、ここで言う視力低下は、メガネで改善するものではありません。網膜自体が壊れているので、メガネをかけても見えるようにならないことを強調させて頂きます。次回のコラムでは、滲出型加齢黄斑変性の検査と治療についてお届けします。